この記事は「日本身体運動科学研究所 代表理事・笹川 大瑛」の監修のもと作成されています。

頚椎椎間板ヘルニアは、首に持続的なストレスがかかることで発症し、腕のしびれや痛み、力が入らないなどの症状を引き起こす疾患です。このページでは、頚椎椎間板ヘルニアの原因と症状、そして自宅でできる効果的なセルフケア方法について詳しく解説します。適切なストレッチや筋トレを行うことで、症状の緩和が期待できます。ただし、症状が重い場合は、必ず医療機関での適切な治療を受けることが重要です。

頚椎ヘルニアで首にずーっとストレスがかかる場合、どこの筋肉が働かないために首に負担がかかるかというと、首を鍛えればいいんじゃないかって思われがちなんですけど、実は肩甲骨を鍛えないといけないんです。

目次

頚椎椎間板ヘルニアとは?症状の特徴と原因

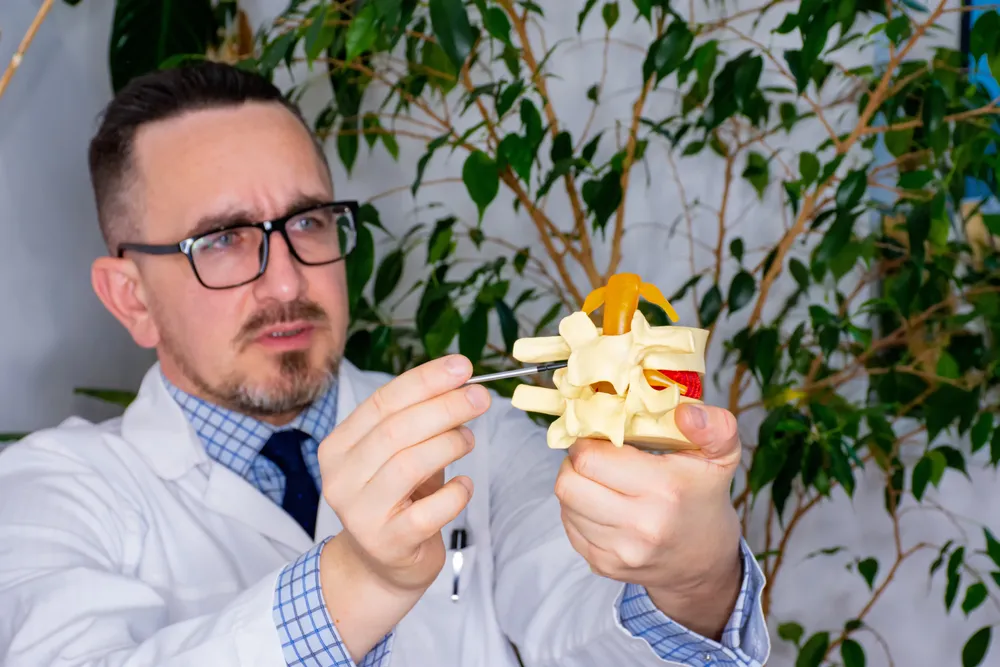

頚椎椎間板ヘルニアは、首の骨(頚椎)と骨の間にあるクッションの役割をする椎間板の中身が飛び出し、周囲の神経を圧迫することで様々な症状を引き起こす疾患です。特に首の骨に過度なストレスがかかることで、椎間板が正常な位置から逸脱してしまうのが主な原因となります。

頚椎椎間板ヘルニアの主な症状

頚椎椎間板ヘルニアの症状は、神経が圧迫される場所や程度によって異なりますが、一般的には以下のような症状が現れます:

- 首の痛み

- 肩こり

- 腕や手のしびれ

- 指先までの痛み

- 握力の低下

- 重症化すると歩行障害が起こることも

これらの症状は、首を後ろに反らしたり、特定の方向に首を傾けたりすると悪化することが多いのが特徴です。特に腕が上がらない、常にしびれがある、力が入らないといった強い症状がある場合は、専門医療機関での診察が必要です。

頚椎椎間板ヘルニアの原因

頚椎椎間板ヘルニアの主な原因には以下のようなものがあります:

- 加齢による椎間板の変性

- 長時間の不良姿勢(特にデスクワークやスマホ・PCの長時間使用)

- 首に過度な負担をかける動作の繰り返し

- 過度な筋肉疲労やストレス

- 急激な外傷や事故

頚椎の構造を理解して頚椎椎間板ヘルニアを知ろう

首の骨である頚椎は、脊髄を保護する重要な役割を担っています。頚椎は7つの骨で構成され、その間には椎間板というクッションの役割をする組織があります。頚椎椎間板ヘルニアは、このクッションに異常が生じる疾患です。

椎間板は、外側が繊維輪という固い組織で囲まれ、内側には髄核というゲル状の柔らかい組織が入っています。この髄核が何らかの原因で外側に飛び出してしまうのが椎間板ヘルニアです。頚椎椎間板ヘルニアは特に頚部の神経に影響を及ぼし、様々な症状を引き起こします。

| 頚椎の部位 | 影響を受ける神経 | 主な症状 |

|---|---|---|

| C4/C5 | 頚神経5番 | 肩の痛み、上腕二頭筋の筋力低下 |

| C5/C6 | 頚神経6番 | 前腕から親指・人差し指のしびれ |

| C6/C7 | 頚神経7番 | 中指・薬指のしびれ、握力低下 |

| C7/T1 | 頚神経8番 | 小指側のしびれ、手の細かい動作の障害 |

自宅でできる頚椎椎間板ヘルニアのセルフケア方法

頚椎椎間板ヘルニアの症状を緩和するためには、日常的な肩こり対策も重要です。また、腰痛予防のストレッチと併せて行うことで、全体的な姿勢改善につながります。首の痛みに悩む方にも役立つエクササイズを取り入れましょう。

頚椎椎間板ヘルニアの症状緩和に役立つ、自宅でできるセルフケア方法をご紹介します。これらのエクササイズやストレッチは、首にかかる負担を軽減し、症状の改善に役立ちます。

頚椎ヘルニアで首に負担がかかっているからといって首を無理にひねったり、首を無理にストレッチすると症状が悪化する可能性がありますので、そこはやらないでください。

肩甲骨を鍛える効果的なエクササイズ(菱形筋・僧帽筋強化)

頚椎椎間板ヘルニアの症状改善には、首の筋肉ではなく肩甲骨周りの筋肉(特に菱形筋と僧帽筋)を強化することが重要です。以下のエクササイズを行うことで、首への負担を軽減できます。頚椎椎間板ヘルニアに関する詳しい医学的情報は日本整形外科学会のウェブサイトでも確認できます。

1. 肘内側エクササイズ

手のひらを前に向け、肘をなるべく前に出した状態で力を入れます。反対の手で肘が内側に行かないように押さえながら行いましょう。このエクササイズは、胸から脇にかけての筋肉を鍛え、肩甲骨の安定性を高めます。

- 回数:10回×3セット

- 頻度:1日1〜2回

2. 肩甲骨引き寄せエクササイズ

手のひらを後ろに向けて、肘を内側に引き寄せるようにします。このとき、肩甲骨が背骨の方に寄っていくのを意識しましょう。力を入れて数秒間保持します。

- 回数:10回×3セット

- 頻度:1日1〜2回

3. 手首強化エクササイズ

手首の柔軟性と筋力を高めることも、頚椎椎間板ヘルニアの症状改善に効果的です。以下のエクササイズを行いましょう:

- 手首を曲げた状態で、指に軽く力を入れる(招き猫の形)

- 親指を含めた全ての指にしっかりと力を入れる

- 第一関節を曲げずにしっかりと握る

これらのエクササイズにより、手首の固さが取れ、首の筋肉も柔らかくなります。

胸と背中のストレッチ

頚椎椎間板ヘルニアの症状緩和には、胸と背中の筋肉のストレッチも効果的です。

1. 背中のストレッチ

手のひらを内側に向け、背中を丸めるようにしてストレッチします。肩甲骨の外側に伸びを感じるように行いましょう。

- 回数:8〜9回

- 保持時間:各10秒

2. 胸のストレッチ

手のひらを外側に向け、腕を広げるようにして胸を伸ばします。胸の筋肉が伸びるのを感じましょう。

- 回数:8〜9回

- 保持時間:各10秒

頚椎椎間板ヘルニアの治療法と予防方法

自宅でのセルフケアに加えて、症状が重い場合は医療機関での適切な治療が必要になる可能性があります。また、日常生活での予防方法も重要です。

医療機関での治療法

頚椎椎間板ヘルニアの症状が強い場合は、以下のような治療法が行われることがあります:

- 薬物療法(消炎鎮痛剤、筋弛緩剤など)

- 物理療法(超音波療法、電気療法など)

- 頚椎カラーの装着

- 牽引療法

- 神経ブロック注射

- 重症の場合は手術治療

日常生活での予防法

頚椎椎間板ヘルニアを予防するための日常生活での注意点:

- 長時間の同じ姿勢を避ける

- デスクワークの合間に首や肩のストレッチを行う

- スマートフォンやパソコン使用時の姿勢に気をつける

- 適切な枕と寝具を使用する

- 重いものを持つ際は腰を下ろし、腕を体に近づけて持つ

- ストレスを溜めない生活習慣を心がける

専門家の見解:頚椎椎間板ヘルニアの理解と対処法

頚椎椎間板ヘルニアの治療には、正しい知識と適切なアプローチが重要です。

専門家の見解によると、首への負担を軽減するためには、首だけでなく肩甲骨や手首の筋肉を強化することが効果的とされています。特に首に負担がかかる原因は肩甲骨の動きの悪さにあり、肩甲骨周りの筋肉(特に菱形筋と僧帽筋)を鍛えることが重要です。リハビリテーション医学の研究でも、頚椎疾患における肩甲骨の安定性の重要性が指摘されています。

また、手首の動きも首の負担に影響するため、手首の柔軟性を高めるエクササイズも有効です。

症状が重い場合は、必ず専門医の診察を受け、適切な治療を行うことが大切です。早期の対応により、症状の悪化を防ぎ、日常生活への影響を最小限に抑えることができる可能性があります。

頚椎椎間板ヘルニアに関するよくある質問

Q. 頚椎椎間板ヘルニアとは何ですか?

A. 頚椎椎間板ヘルニアは、首の骨(頚椎)の間にあるクッションの役割をする椎間板の内部にある髄核が外側に飛び出し、神経を圧迫することで痛みやしびれを引き起こす疾患です。首や肩の痛み、腕や手のしびれなどの症状が特徴的です。

Q. 頚椎椎間板ヘルニアの主な症状は何ですか?

A. 主な症状には、首や肩の痛み、腕や手のしびれ、握力の低下、腕を上げづらい、指先の痺れ感などがあります。症状は神経の圧迫部位によって異なり、重症化すると歩行に障害が出ることもあります。

Q. 自宅でできる効果的なセルフケア方法はありますか?

A. 肩甲骨周りの筋肉(菱形筋、僧帽筋)を鍛えるエクササイズや、胸と背中のストレッチが効果的です。また、手首の柔軟性を高めるエクササイズも首の負担軽減に役立ちます。ただし、首に直接負担をかけるストレッチは避けるべきです。

Q. 頚椎椎間板ヘルニアの予防法はありますか?

A. 予防法としては、正しい姿勢の維持、長時間同じ姿勢を避ける、定期的な首や肩のストレッチ、適切な枕の使用、スマートフォンやパソコン使用時の姿勢に気をつけることなどが挙げられます。また、肩甲骨周りの筋肉を定期的に鍛えることも有効です。

Q. どのような場合に医療機関を受診すべきですか?

A. 腕や手のしびれが持続する、握力が明らかに低下している、痛みが強く日常生活に支障をきたす、症状が徐々に悪化している、などの場合は早めに整形外科やペインクリニックなどの専門医療機関を受診することをお勧めします。

Q. 治療に手術は必要ですか?

A. 多くの頚椎椎間板ヘルニアは保存療法(薬物療法、リハビリテーション、神経ブロックなど)で改善が見られます。手術が必要になるのは、保存療法で改善が見られない場合や、神経症状が進行している場合、脊髄の圧迫による重度の症状がある場合などに限られます。

Q. 頚椎椎間板ヘルニアの回復にはどれくらいの時間がかかりますか?

A. 回復期間は症状の重さや個人差によって異なります。軽度の場合は数週間から数ヶ月で改善することが多いですが、重度の場合や手術を要する場合はさらに時間がかかることがあります。適切な治療とセルフケアを継続することが重要です。

関連記事