この記事は「日本身体運動科学研究所 代表理事・笹川 大瑛」の監修のもと作成されています。

肩こりは日本人に多い症状で、仕事のパフォーマンス低下や日常生活の質の低下を引き起こします。長時間同じ姿勢での作業やストレス、運動不足などが原因となり、慢性化すると頭痛や吐き気、めまいなどの症状も併発することがあります。このような肩こりの専門的な診断・治療を行うのが「肩こり外来」です。肩こり外来では、整形外科医やリハビリテーション科医が専門的な知識と経験をもとに診療を行います。本記事では、肩こりの原因から最新の治療法まで、肩こり外来の専門的な視点から詳しく解説します。

肩こりが気になり、病院での診察を考えている場合、まずは整形外科の受診がおすすめです。

整形外科では、肩こりが起こる原因や症状を丁寧に診察し、一人ひとりに合った治療法を提案してくれます。また、痛みが強い、症状が長引いている、あるいは日常生活に支障が出ている場合は、早めに整形外科を受診するとよいでしょう。

「辛いという方にご質問です。一番どこが痛いですか?ここですか?それともこの真後ろですか?実はそこをいきなりマッサージとかストレッチをしても飲んでも痛みの原因は取りきれません」

目次

肩こりの原因と症状について

肩こりは首から肩、背中にかけての筋肉(主に僧帽筋)に発生する張りや重さ、痛みを感じる状態です。肩こり外来では、このような症状の原因を特定し、適切な治療へとつなげていきます。肩こりには様々な原因がありますが、適切な対処法を知ることで効果的に改善することができます。

主な原因

肩こりは姿勢不良、運動不足、ストレス、長時間同じ姿勢での作業など様々な原因から発生する可能性があります

。特にデスクワークが多い現代人は、パソコンやスマートフォンの使用による前かがみの姿勢が肩こりを悪化させる大きな要因となっているようです。また、筋肉の緊張やストレスによる血行不良も肩こりの主要な原因と考えられています。

肩こり外来の専門家によると、肩こりに関わる筋肉には「頑張り筋」と「サボり筋」があります。痛みの出る場所は「頑張り筋」ですが、実は痛みの本当の原因は「サボり筋」である場合が多いと言われています。このため、痛みのある場所だけをマッサージやストレッチしても根本的な改善にならないことがあるのです。

関連する症状

肩こりが悪化すると、以下のような様々な症状を伴うことがあります:

- 頭痛(緊張型頭痛や片頭痛)

- めまいやふらつき

- 吐き気

- 眼精疲労

- 耳鳴り

- 集中力の低下

- 不眠

- 手のしびれや痛み

肩こりは一見軽症に思えても、慢性化すると生活の質を大きく低下させる原因となる場合があるため、早めの専門的な対処が望ましいでしょう

。特に上記の症状を伴う場合は、肩こり外来を受診することをお勧めします。

肩こり外来での診断と検査

肩こり外来では、患者さんの症状や生活習慣を詳しく聞き取り、適切な検査を行うことで肩こりの原因を特定します。一般的な整形外科での診察と比べて、より専門的かつ総合的なアプローチが特徴です。

問診と触診

まず肩こり外来の医師が行うのは、詳細な問診です。日常生活や仕事の姿勢、ストレス状況、既往歴などを詳しく聞き取ります。次に触診を行い、筋肉の緊張や痛みのポイントを確認します。特に首から肩、背中にかけての僧帽筋や肩甲挙筋、菱形筋などの状態を丁寧に診察します。

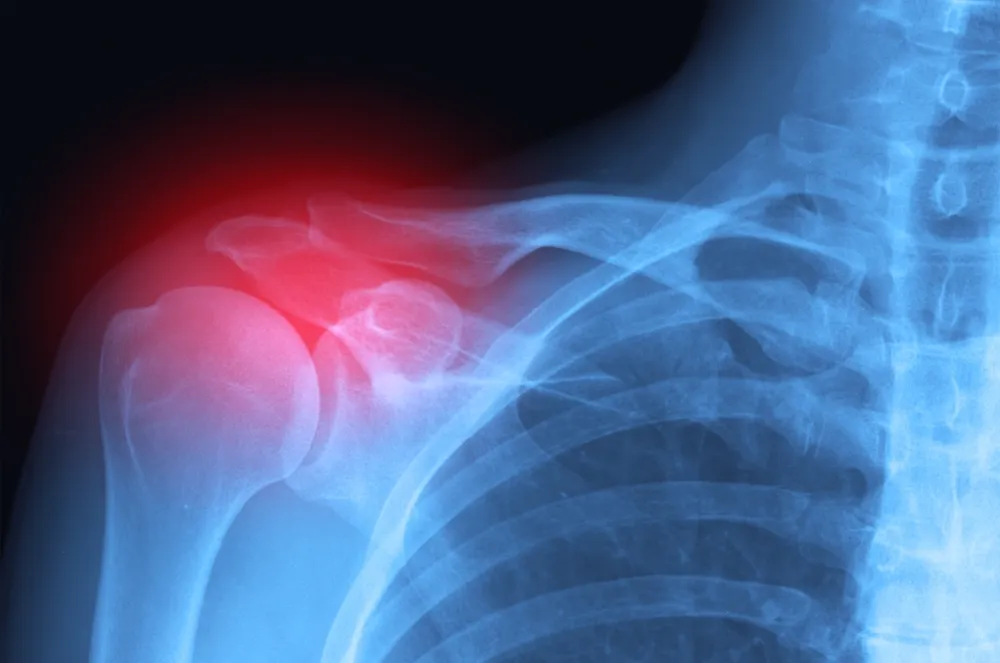

画像検査

必要に応じてX線検査、超音波(エコー)検査、MRI検査などを行い、骨や筋肉、神経の状態を詳しく調べます。これにより、肩こりの原因となっている身体的な問題を特定することができます。

専門的な検査を行うことで、単なる筋肉の疲労なのか、それとも頚椎の問題や他の疾患からくる症状なのかを見極められる可能性が高まります

。検査結果に基づいて、肩こり外来では個々の患者さんに最適な治療計画を立てていきます。

肩こり外来での主な治療法

肩こり外来では、患者さんの症状や原因に合わせて様々な治療法を提供しています。以下に主な治療法を紹介します。

| 治療法 | 効果 | おすすめの症状 |

|---|---|---|

| 薬物療法 | 筋緊張の緩和、痛みの軽減 | 急性の肩こり、強い痛み |

| 物理療法 | 血行促進、筋肉の緊張緩和 | 慢性の肩こり、血行不良 |

| 運動療法 | 筋力強化、姿勢改善 | 姿勢不良による肩こり、予防 |

| 筋膜リリース注射 | 筋膜の癒着解消、即効性あり | 慢性的で頑固な肩こり |

| 姿勢指導・生活習慣改善 | 根本的な原因の解消 | 全ての肩こり症状、再発予防 |

薬物療法

肩こり外来では、症状が強い場合に薬物療法を提案することがあります。主に以下のような薬が使用されます:

- 筋弛緩剤:筋肉の緊張を緩和します

- 消炎鎮痛剤:炎症や痛みを抑えます

- 湿布薬:局所的に痛みを緩和します

薬物療法は即効性がありますが、根本的な解決にはならないため、肩こり外来では他の治療法と併用することが一般的です。

物理療法

物理的な刺激を与えることで、筋肉の緊張を緩和し血行を促進する治療法です:

- 温熱療法:温めることで血行を促進します

- 電気療法:微弱な電流で筋肉をほぐします

- マッサージ療法:専門家による適切なマッサージで緊張を緩和します

肩こり外来では、これらの物理療法を患者さんの症状に合わせて組み合わせることで、効果的な治療を提供しています。

運動療法(リハビリテーション)

適切な運動やストレッチにより、筋力バランスを整え、姿勢を改善することで肩こりを予防・改善します。肩こり外来では、理学療法士の指導のもと、自宅でもできるエクササイズを習得することが大切です。

肩こり改善には「サボり筋」を働かせる運動が効果的な場合が多いです。特に肩甲骨周りの筋肉を意識した運動が推奨される傾向にあります。

動画で紹介されているような、短時間で効果的な筋トレーニングを肩こり外来の指導のもとで取り入れると良いでしょう。

超音波ガイド下筋膜リリース注射

最近肩こり外来で注目されている治療法の一つが、超音波ガイド下筋膜リリース注射(ハイドロリリース)です。これは超音波で筋膜を確認しながら、生理食塩水と少量の麻酔薬を注射し、癒着した筋膜をはがす治療法です。

筋膜リリース注射の特徴は、その即効性にあります。長期間悩んでいた肩こりも、注射後数分で軽減することが期待できます。副作用も少なく、安全性の高い治療法として肩こり外来の現場で注目されています。ただし、効果には個人差があり、症状によっては複数回の治療が必要な場合もあります。

専門家の見解:本当の痛みの原因

動画で解説されているように、肩こりの痛みがある箇所(頑張り筋)を直接マッサージやストレッチするだけでは、根本的な改善は難しい場合があります。肩こり外来の専門家によれば、肩こりの本当の原因は、「サボり筋」と呼ばれる、働きが弱くなっている筋肉にあることが多いと言われています。

肩こり外来の専門家の見解によると、肩こり改善のためには以下のアプローチが効果的とされています:

- 「サボり筋」を意識的に働かせるピンポイントトレーニング

- 正しい姿勢を習慣づける

- 適度な休息と血行促進

- ストレス管理

肩こりは単なる不快症状ではなく、体からのサインである可能性があります。放置せずに適切な対処を行うことが望ましいでしょう。

特に慢性的な肩こりの場合は、肩こり外来での専門医の診断を受けることをお勧めします。

肩こり外来が推奨する予防法

肩こり外来の専門家によれば、肩こりは日常生活での予防も非常に重要だとされています。以下に効果的な予防法をいくつか紹介します:

正しい姿勢を保つ

デスクワークやスマホ使用時は、背筋を伸ばし、肩に力を入れすぎないようにしましょう。また、同じ姿勢を長時間続けないよう、1時間に1回程度は軽く体を動かすことが大切です。肩こり外来では、患者さんの姿勢や生活習慣に合わせた具体的なアドバイスを提供しています。

適度な運動習慣

肩甲骨周りの筋肉を強化するストレッチや軽い筋トレを日常的に行うことで、肩こりを予防できます。特に動画で紹介されているような、肩甲骨の外側にある前鋸筋や、内側にある菱形筋を意識したトレーニングが効果的です。肩こり外来では、個々の患者さんに合った運動プログラムを作成し、指導しています。

温めと血行促進

入浴やホットタオルで首や肩を温めることで、筋肉の緊張を緩和し血行を促進します。特にぬるめのお湯でゆっくり湯船につかることを肩こり外来の医師も推奨しています。

ストレス管理

精神的なストレスも肩こりの大きな原因です。適度な休息や趣味の時間を持つなど、ストレスを溜めないよう心がけましょう。肩こり外来では、必要に応じて心療内科や精神科と連携し、総合的なケアを提供している場合もあります。

予防は治療と同様に大切な要素です。日常生活に小さな工夫を取り入れることで、肩こりを軽減できる可能性があります。

特に長時間のデスクワークやスマホ使用が多い方は、意識的に予防策を実践することを肩こり外来では推奨しています。

肩こり外来を受診する目安

肩こりは日常的に経験する症状ですが、以下のような場合は肩こり外来の専門医の診察を受けることをお勧めします:

- 肩こりが2週間以上続く

- 痛みが強く、日常生活に支障がある

- 頭痛やめまい、吐き気などを伴う

- 手足のしびれや痛みを伴う

- 市販薬や自己対処で改善しない

肩こり外来では、整形外科や内科、リハビリテーション科などで専門的な診療を受けることができます。病院によっては「肩こり外来」として専門外来を設けているところもあります。お近くの医療機関に相談してみることをお勧めします。

「肩甲骨のトレーニングを行っていきましょう。ただ、肩甲骨だけケアしてもそこにつながる筋肉も一緒に働かせないと痛みや体の不調というのは改善できません」

肩こり外来に関するよくある質問

Q. 肩こり外来は保険が適用されますか?

A. 基本的な診察や検査、一般的な治療は健康保険が適用されます。ただし、筋膜リリース注射などの特殊な治療は、初回は保険適用でも、2回目以降は自費診療となる場合があります。詳しくは各医療機関にお問い合わせください。

Q. 肩こりが長年続いていますが、どの科を受診すればよいですか?

A. 肩こりは整形外科やリハビリテーション科での診療が一般的です。症状に頭痛が伴う場合は脳神経外科、ストレスが原因と思われる場合は心療内科など、症状に応じて適切な診療科を選ぶと良いでしょう。まずは整形外科を受診し、必要に応じて他科を紹介してもらうことをお勧めします。

Q. 超音波ガイド下筋膜リリース注射はどんな人におすすめですか?

A. 筋膜リリース注射は、長期間肩こりに悩んでいる方や、薬物療法やリハビリなどの一般的な治療で改善が見られない方に特におすすめです。ただし、効果には個人差があり、複数回の治療が必要な場合もあります。妊娠中の方や麻酔アレルギーのある方も、局所麻酔を使わない方法で治療可能な場合があります。

Q. 肩こりと頭痛の関係はありますか?

A. はい、密接な関係があります。肩こりがひどくなると、首や肩の筋肉の緊張が頭部まで影響し、緊張型頭痛を引き起こすことがあります。また、片頭痛の症状として肩こりが現れることもあります。肩こりと頭痛が同時に起こる場合は、専門医に相談することをお勧めします。

Q. デスクワークが多いですが、肩こり予防のためにできることはありますか?

A. デスクワークでの肩こり予防には、正しい姿勢を保つこと、定期的に休憩して体を動かすこと、モニターの高さを適切に調整することなどが効果的です。また、動画で紹介されているような「サボり筋」トレーニングを取り入れることで、肩こりを効果的に予防できます。デスクの高さや椅子の調整も重要なポイントです。