この記事は「日本身体運動科学研究所 代表理事・笹川 大瑛」の監修のもと作成されています。

「肩がこるとなぜか頭痛もするし、気分も優れない…」「肩のこりがひどくなると吐き気や食欲不振を感じることがある」というお悩みはありませんか?肩こりは単なる局所的な不調ではなく、全身の体調不良へと波及することがあります。本記事では、肩こりによる頭痛やめまい、吐き気などの体調不良が起こるメカニズムと、自律神経の乱れを改善する具体的な対策法をご紹介します。正しいケアで肩こりと体調不良の悪循環を断ち切り、日常生活の質を向上させましょう。

肩こりの原因や、なぜ体調不良につながるのか、そのメカニズムと効果的なストレッチ対策、さらに自律神経を整える方法について専門家の見解も交えながら詳しく解説していきます。

【肩こり 息苦しい】肩こりで息苦しい原因と解消法!自律神経との関係や効果的なストレッチを解説|専門家が教える3つの対処法

肩こりが続くと体の力が抜きにくくなっていきます。放置してしまうと、めまいや頭痛、不眠など様々な体調不良を訴えるようになり、うつ病や神経不安など悪化していく可能性があります。

目次

肩こりが体調不良につながるメカニズムと症状

肩こりがなぜ全身の調子を崩してしまうのか、そのメカニズムを理解することが対策の第一歩です。主な原因は以下の3つです。

1. 血行不良による酸素・栄養不足はなぜ起こる?

肩や首の筋肉には多くの血管が通っています。肩こりで筋肉が緊張すると血管が圧迫され、血行が悪くなります。その結果、脳や周辺組織への酸素や栄養の供給が減少し、頭痛やめまいなどの症状が現れることがあります。

また、血行不良により筋肉内に疲労物質や老廃物が蓄積し、痛みやこりがさらに悪化する悪循環に陥る可能性があります。特に同じ姿勢を長時間続けると、特定の筋肉に継続的な負担がかかり、血流の停滞が顕著になります。

2. 自律神経の乱れがもたらす全身への影響

肩こりが長期間続くと、自律神経のバランスが崩れることがあります。自律神経は体の内部環境を整える重要な役割を担っており、自律神経の乱れは食欲不振、吐き気、不眠、めまいなど様々な体調不良につながる可能性があります。

特に、長時間のデスクワークやスマホの使用などで同じ姿勢を続けると、交感神経が優位になりやすく、副交感神経とのバランスが乱れることで、消化器系の不調や睡眠障害などの症状を引き起こすことがあります。研究によれば、慢性的な筋肉の緊張は自律神経系に持続的なストレスをかけることが示されています。

3. 神経の圧迫による痛みの拡散とは?

肩や首の筋肉が緊張すると、神経を圧迫することがあります。特に後頭部から首にかけての神経が圧迫されると、頭痛や耳鳴り、めまいなどの症状が現れることがあります。

また、肩こりによる不快感は精神的なストレスとなり、それがさらに筋肉の緊張を高めるという悪循環を生み出すことがあります。この痛みの悪循環は、中枢神経系の感作を引き起こし、痛みに対する過敏性を高めることがあります。

肩こりによって起こる主な体調不良の症状とは?

肩こりが原因で引き起こされる可能性のある体調不良には、以下のようなものがあります。

| 症状 | メカニズム | 特徴 |

|---|---|---|

| 頭痛 | 肩や首の筋肉の緊張が頭部に影響し、血流が悪くなる | 後頭部から広がる締め付けるような痛み、片頭痛 |

| めまい | 自律神経の乱れや血行不良による脳への酸素供給不足 | 立ちくらみ、回転性のめまい、ふらつき感 |

| 食欲不振・吐き気 | 自律神経の乱れによる消化器系の機能低下 | 胃の不快感、むかつき、食欲減退 |

| 不眠・睡眠障害 | 自律神経の乱れ、筋肉の痛みによる睡眠の質低下 | 寝つきが悪い、浅い睡眠、起床時の疲労感 |

| 疲労感・倦怠感 | 慢性的な肩こりによる全身の疲労蓄積 | 日中のだるさ、集中力低下、気力減退 |

これらの症状は、肩こりが直接の原因の場合もあれば、肩こりと併せて別の病気が隠れている可能性もあります。症状が長期間続く場合や、急に悪化した場合は、医療機関を受診することをおすすめします。

肩こりと目の疲れの密接な関係とは?

肩こりと目の疲れは密接に関連しています。

特にデスクワークやスマホの長時間使用は、目と肩の両方に負担をかけ、互いに悪影響を及ぼし合う悪循環を生み出すことがあります。

肩の周りの筋肉にはたくさんの血管が通っているのですが、スマホやパソコンの画面を注視している時は、目を見開いてずっと同じ姿勢でいますよね。重い頭や腕を支えるために、肩や首の筋肉に負担がかかっていきます。肩の筋肉に負担をかけると、筋肉が硬くなってこわばり、血管を圧迫し、血流がどんどん悪くなっていきます。

目の疲れが肩こりを悪化させるメカニズム

- ピント調整の問題:目のピント調整が上手くいかなくなると、よく見ようとして目に力が入り、それが肩や首の筋肉の緊張につながることがあります。

- 姿勢の悪化:目が疲れると、無意識に前のめりになったり、猫背になったりして、肩や首に余計な負担をかけることがあります。

- 血流の問題:目の周りの筋肉と肩や首の筋肉は連動して動くことが多く、一方が硬くなると他方の血流も悪くなる可能性があります。

こうした悪循環を断ち切るためには、目の疲れと肩こりの両方に対策を講じる必要があります。臨床研究によれば、視覚作業中の適切な休憩と目のエクササイズが、目の疲労だけでなく、肩こりの症状も軽減する効果があるとされています。

肩こりによる体調不良を改善するにはどうすればいい?

肩こりが原因の体調不良を改善するためには、原因となる肩こりそのものに対処することが大切です。以下に効果的な対策をご紹介します。

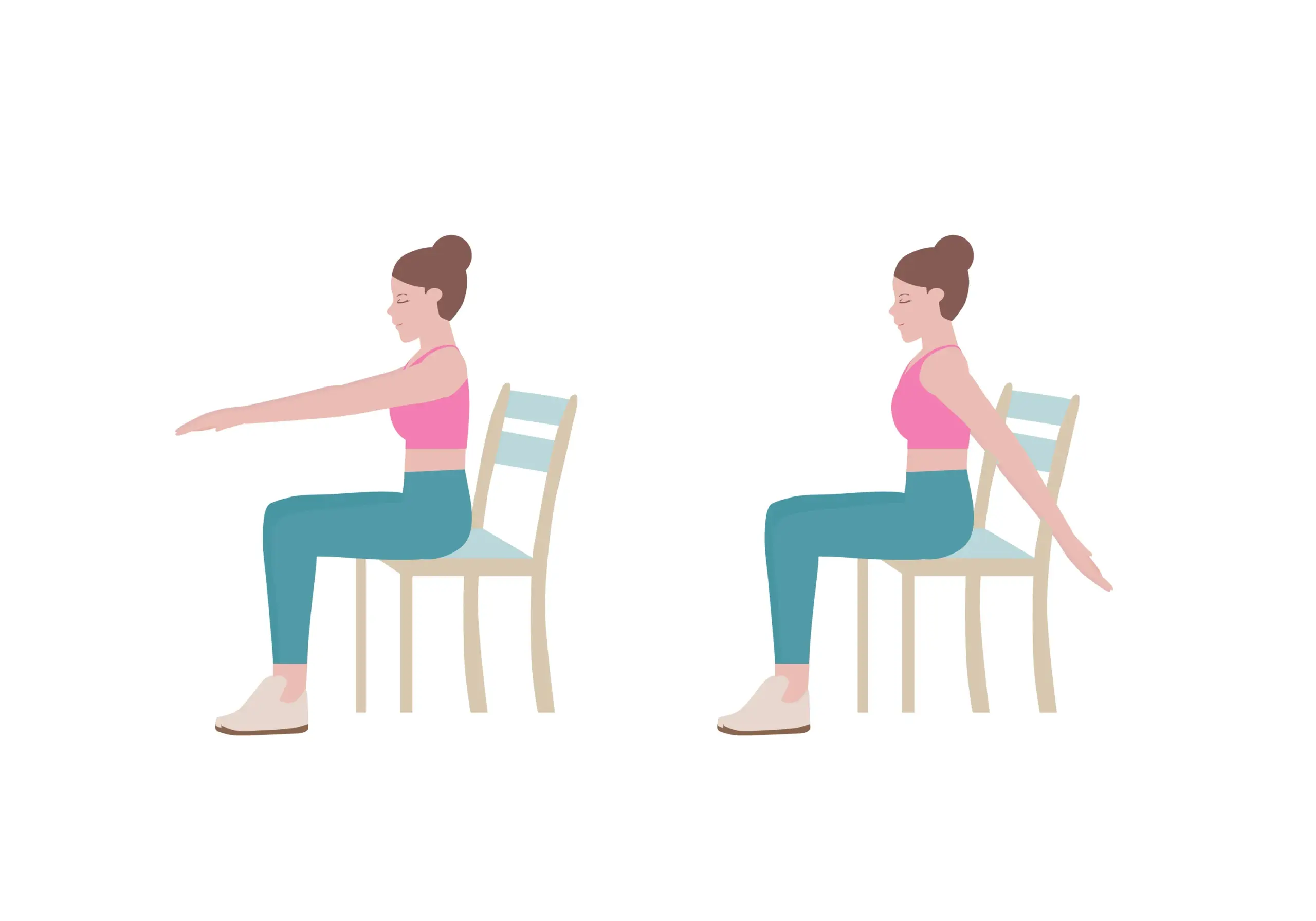

1. 肩や首の筋肉をストレッチする方法

緊張した筋肉をほぐし、血行を促進するために、肩や首のストレッチを定期的に行いましょう。

- 首の横倒しストレッチ:頭を左右にゆっくり倒して、首の横の筋肉を伸ばします。それぞれ20秒ほどキープします。

- 肩回しストレッチ:両肩を前から後ろ、後ろから前へとゆっくり回します。

- 胸を開くストレッチ:両手を後ろで組み、胸を前に張り、肩甲骨を寄せます。

ストレッチは痛みを感じない範囲で行い、呼吸を止めないように注意しましょう。定期的なストレッチは首や肩のこりを軽減し、血流を改善する効果があります。

2. 適度なマッサージで血行を促進する効果

肩や首のマッサージは血行を促進し、筋肉の緊張をほぐす効果が研究で示されています。自分で行う場合は、以下のポイントに注意しましょう。

- 優しい力から始め、徐々に強さを調整する

- 圧迫する時間は一箇所につき5秒程度

- 温めたタオルや入浴後など、体が温まった状態で行うとより効果的

また、肩こりがひどい場合は、プロによるマッサージやしっかりとした治療を受けるのも効果的です。

3. 温熱療法を活用する方法と効果

肩や首を温めることで、血行が促進され、筋肉の緊張がほぐれることがあります。

- 入浴:38〜40度のお湯にゆっくり浸かる

- 温湿布やカイロ:肩や首に貼る

- 蒸しタオル:温かいタオルを肩や首に当てる

ただし、炎症や急性の痛みがある場合は、冷却が適していることもあります。状態に合わせて選択しましょう。温熱療法では、適切な温度と時間で筋肉を温めることで、血流量が増加し、筋緊張が緩和されることが確認されています。

4. 正しい姿勢を心がけるためのポイント

長時間同じ姿勢でいることは避け、定期的に姿勢を変えることが重要です。

- デスクワーク中は30分に1回は姿勢を変える

- モニターの高さを目線と同じか少し下になるよう調整する

- スマホを見るときは、目線の高さまで持ち上げる

- 背筋を伸ばし、肩を後ろに引いた状態を意識する

正しい姿勢を保つことで、肩や首への負担を減らし、肩こりの予防につながります。ワークステーションの適切な調整と定期的な姿勢変更が、頸部・肩部の筋骨格系障害を予防する上で重要とされています。

5. 目の疲れを改善するトレーニングとは?

目の疲れは肩こりと密接に関連しているため、目のケアも重要です。

- ピント調整トレーニング:近くのものと遠くのものを交互に見る

- 目の休息:20分に一度、20秒間、20フィート(約6メートル)先を見る「20-20-20ルール」

- 蒸しタオルで目を温める:血行を促進し、目の疲れを和らげる

こうした対策を継続的に行うことで、目の疲れと肩こりの両方が改善され、体調不良の軽減につながることがあります。適切な休憩と目のエクササイズは、眼精疲労だけでなく頸肩腕症候群の予防にも効果的です。

6. 自律神経のバランスを整える生活習慣

自律神経のバランスを整えることで、肩こりだけでなく全身の体調を改善できる可能性があります。

- 適度な運動:ウォーキングやストレッチなど、体を動かす習慣をつける

- 質の良い睡眠:規則正しい睡眠リズムを保つ

- ストレス管理:深呼吸やマインドフルネスなどでリラックスする時間を持つ

- バランスの良い食事:栄養バランスを考えた食事を心がける

自律神経のバランスが整うと、肩こりの症状だけでなく、それに伴う体調不良も改善されていく可能性があります。自律神経に関する研究では、規則正しい生活リズムとストレス管理が自律神経機能の改善に寄与することが報告されています。

専門家が教える血流改善トレーニングとは?

理学療法士の笹川先生による、肩こりと目の疲れを同時に改善するための「サボり筋トレーニング」の内容を簡単にまとめました。このトレーニングは、短時間で効率的に血流を改善し、肩こりと目の疲れの両方にアプローチする方法として注目されています。

- 指の筋肉トレーニング:第3関節を中心に力を入れてグーを作り、10秒間キープする

- 肩の前側トレーニング:手のひらを外側に向け、肩を内側に入れ、反対の手で押さえて10秒間キープする

- 脇の筋肉トレーニング:手のひらを前に向け、肘を曲げて反対の手と押し合い、10秒間キープする

- 肩甲骨外側トレーニング:手のひらを天井に向け、脇を締めて肘を伸ばした状態で10秒間キープする

- 肩甲骨内側トレーニング:手のひらを外側に向けたまま、肩甲骨を上に持ち上げ、10秒間キープする

これらのトレーニングを行った後に、首のストレッチを各方向20秒間ずつ行います。笹川先生によると、このトレーニングは全身の血流を改善し、代謝アップにも役立つ可能性があるとのことです。また、デスクワークの合間に短時間で行えるため、日常的に取り入れやすい点も魅力です。

医療機関を受診すべきケースとは?

以下のような場合は、自己対処だけでなく、医療機関を受診することをおすすめします。

- 肩こりに伴う頭痛やめまいが急に強くなった場合

- 吐き気や嘔吐が続く場合

- 手足のしびれや麻痺を感じる場合

- 視力の低下や視界のぼやけが生じた場合

- 対策を行っても症状が改善しない、または悪化する場合

- 日常生活に支障をきたすほどの症状がある場合

特に激しい痛みや突然の症状悪化は、肩こり以外の病気のサインかもしれません。早めの受診で適切な治療を受けることが大切です。日本救急医学会のガイドラインでは、急性の神経症状を伴う頭痛やめまいは緊急受診が推奨されています。

肩こりと体調不良に関するよくある質問

Q. 肩こりで頭痛がするのはなぜですか?

A. 肩こりで首や肩の筋肉が緊張すると、頭部への血流が悪くなり、酸素や栄養が不足することがあります。また、緊張した筋肉が神経を圧迫する場合もあります。これらが原因となって、後頭部から広がる「緊張型頭痛」や片頭痛が生じることがあります。温めたり、ゆっくりストレッチしたりすることで、筋肉の緊張を和らげ、頭痛の軽減につながる可能性があります。

Q. 肩こりで吐き気を感じることがあるのは正常ですか?

A. 肩こりによる吐き気は自律神経の乱れが原因で起こることがあり、決して珍しいものではありません。首や肩の筋肉の緊張が自律神経に影響し、消化器系の機能低下を招くことがあります。また、肩こりが原因で頭痛が起きると、それに伴って吐き気が生じることもあります。継続的に吐き気を感じる場合は、医師に相談することをおすすめします。

Q. 肩こりと目の疲れは関連していますか?

A. はい、肩こりと目の疲れは密接に関連しています。長時間のスマホやパソコン使用で目に負担がかかると、ピントを合わせようと目に力が入り、それが肩や首の筋肉の緊張につながることがあります。また、肩こりによる血行不良は目の周りの筋肉にも影響し、目の疲れを悪化させる可能性があります。目と肩の両方をケアすることで、互いの症状改善につながることがあります。

Q. 肩こりによる体調不良を改善するのに効果的な運動は何ですか?

A. 肩こりによる体調不良の改善には、血流を促進し筋肉の緊張をほぐす運動が効果的な場合があります。首や肩のストレッチ、肩甲骨を動かす体操、軽いウォーキングなどがおすすめです。特に、首を左右に傾ける、肩を回す、腕を伸ばすといった簡単なストレッチを日常的に取り入れると良いでしょう。また、理学療法士の笹川先生が紹介する「サボり筋トレーニング」も、全身の血流改善に役立つ可能性があります。

Q. 肩こりによる不眠はどのように対処すればよいですか?

A. 肩こりによる不眠は、就寝前のルーティンの見直しで改善できることがあります。入浴で体を温めたり、寝る前に肩や首のストレッチを行ったりして筋肉の緊張をほぐしましょう。また、枕の高さや硬さが適切かどうかを見直し、横向きで寝る場合は肩への負担が少なくなるよう調整することも重要です。リラックスできる環境作りと規則正しい睡眠リズムを心がけましょう。症状が改善しない場合は専門医に相談することをおすすめします。

Q. デスクワークによる肩こりを予防するコツはありますか?

A. デスクワークによる肩こりを予防するには、正しい姿勢の維持と定期的な休憩が重要です。モニターの高さを目線と同じか少し下に調整し、背筋を伸ばした状態で椅子に深く腰掛けましょう。また、30分に1回は立ち上がって簡単なストレッチを行うか、最低でも姿勢を変えることをおすすめします。デスク周りの環境を整え、手首や肘の位置も適切に保つことで、肩や首への負担を減らすことができます。水分をこまめに摂ることも血行促進に役立ちます。

Q. 肩こりが原因で体調が悪い時、すぐにできる対処法はありますか?

A. 肩こりによる体調不良に即効性がある対処法としては、まず深呼吸をして緊張を和らげることから始めましょう。首や肩をゆっくり回したり、ストレッチしたりして筋肉をほぐします。温かいタオルやカイロで患部を温めるのも効果的な場合があります。水分をしっかり摂り、可能であれば10〜15分程度の休憩をとりましょう。症状が頻繁に起こる場合は、定期的なストレッチやマッサージを習慣化し、姿勢の改善や環境の見直しも行うことをおすすめします。